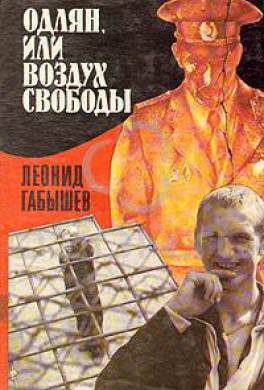

Леонид Габышев. Одлян, или Воздух свободы

Будущий романист (тот, кто детство провел среди малолеток) опишет нам множество затей малолеток.

Гулаг. III-17

Однажды осенью 1983 года, когда уже пятый год мне не поступало не только предложений, но и ответов от наших издательств, когда и иностранные издатели метались по книжной ярмарке в Москве, как во время бомбежки, напуганные корейским лайнером, когда мои реалии походили на синдромы мании преследования и это было единственным спасением: одно подменять другим и отвергать таким образом, — меня разбудил утренний звонок в дверь.

На пороге стоял коренастый молодой человек странного и грозного вида, с огромным портфелем. Я живу у трех вокзалов, этого окошка Москвы в Россию, к которому приникло растерянное и пространное лицо нашей провинции. Какие только лица не заглядывали ко мне! Бомжи из Запорожья, бичи из Керчи, цыгане из Казани. Это был человек с вокзала.

— Андрей Георгиевич? — спросил он, не сомневаясь, будто предъявив красную книжечку, и проник в квартиру. Я видел только его шрам.

Дальнейшее поведение отличило его от сотрудника: он быстренько снял обувь и в носках стал еще меньше, а портфель его еще больше. Он провел меня на кухню, осторожно поместил портфель под стол — что там было бьющегося? — и предложил мне сесть.

— Вас не прослушивают? — спросил он жестом, глянув на потолок и обводя пространство рукою.

— С чего вы взяли? — единственно как я мог на это ответить.

— Я по радио слышал о вас.

Радио — это радио. Я спросил:

— Ну и что вы слышали?

— Что есть такие писатели: Белов, Владимов и Битов…

Владимову было еще хуже моего, Белову много лучше.

Нас могли объединить лишь «голоса».

— Владимова нет, Белов отказал, я его… и вот я у вас. — И опять осторожно посмотрел на портфель, будто тот мог сбежать.

Леденящее профессиональное подозрение пронзило меня.

— Э-то роман?.. — спросил я, заикаясь.

— Тс-с! Все-таки вас могут прослушивать. Напечатайте, и я половину вам отдаю.

Любой уважающий себя член Союза воспользовался бы этим поводом, чтобы вытолкать посетителя за дверь. Я, видимо, не уважал себя как член Союза.

— С чего вы взяли, что я могу вас напечатать? Я себя не могу напечатать! — вспылил я.

— Полмиллиона ваши.

— Чего-чего??

— Но ведь миллион-то за него там заплатят! — сказал он уверенно.

«Нет! Не может быть… — соображал я. — Это не агент, не провокатор — он такой. Неужто такие — бывают?»

— Я уже был на книжной ярмарке, предлагал…

Я представил себе господ, боявшихся, что их уже не выпустят из Шереметьева, тет-а-тет с моим посетителем, и мне стало весело. Как это его не замели?

— Ну вот видите, они не могут, а что я могу? Кстати, а почему бы вам не попробовать напечататься у нас?

Он посмотрел на меня с презрением. Я был достоин его.

— Читал я вашего Солженицына — процедил он.

Нет, это был такой человек. Сомнения мои рассеялись.

Он достал из портфеля шесть папок. Портфель испустил дух: в нем, кроме романа, могла поместиться лишь зубная щетка.

Боже! Такого толстого романа я еще не видел.

— Больше восьмисот страниц, — сказал он с удовольствием. — Девятисот нет, — добавил он твердо.

Каждая папка была зачем-то обернута в несколько слоев вощеной бумаги. В этой папке помещался дорогой, почти что кожаный скоросшиватель, внутри которого, наконец, были подшиты — каждая страниц на полтораста — рукописи. |