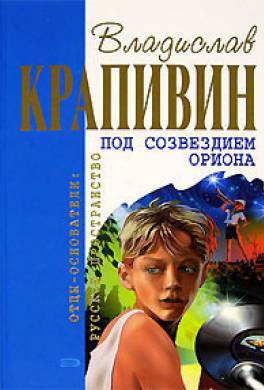

Владислав Крапивин. Под созвездием Ориона

«Мемуарный» цикл – 4

Неуклюжий опыт бессюжетного «мемуара»

Евгению Ивановичу Пинаеву,

чье умение писать мемуары

восхищает меня.

* * *

Говорят, всех (или очень многих) литераторов при достижении определенного возраста тянет к мемуарному жанру. Сам я поддавался этому соблазну неоднократно. Написал два цикла автобиографических повестей, а потом «Опыт короткого дневника с длинными воспоминаниями» (и часть этих воспоминаний даже опубликовал в «Уральском следопыте» под названием «Однажды играли…»).

Очень удобная штука такой «мемуарный дневник». Допускает «вольное течение мысли», не скованное требованиями сюжета и жанровыми канонами.

О заманчивости подобной прозы и своем желании писать именно так не раз упоминали известные авторы.

Что касается меня грешного, то я отнюдь не помышляю в чем-то сравняться с именитыми мастерами. Просто подобные «писания» — хорошая возможность вернуться в прошлое, вдохнуть воздух давних лет и снова встретиться с друзьями, в том числе и с теми, которых уже нет…

И почему бы и не позволить себе такое дело? Имею право! Вчера отнес в «Следопыт» дискету с только что законченным произведением, написанных в строгих традиционных рамках литературного жанра — с романом «Лужайки, где пляшут скворечники». Это была давняя работа, я обещал ее еще Виталию Бугрову — значит, более пяти лет назад. И теперь… Как там у Александра Сергеевича?

Грусть тревожит в основном из-за неизвестности: как там, в редакции, отнесутся к этим самым «Скворечникам»? Но в любом случае есть какое-то время, чтобы отдаться воспоминаниям… А о чем?

Здесь выручают ассоциации…

Эти страницы я начинаю писать 12 августа 99 года. Вчера было солнечное затмение. На Урале — не полное, «на половинку». Глянул сквозь стеклышко, которое закоптила жена. Ну, затмение как затмение, видел такие и раньше. Главное же — то, что предсказанный Нострадамусом и другими вещателями будущего всеобщий конец света не состоялся. Слава Богу! А что касается отдельных и многих признаков Апокалипсиса, то они начались не вчера и кончатся, видимо, не завтра. Стоит включить телевизор и… Да ну его к лешему!

Только что вернулся с очередного совещания в поддержку журнала «Урал». Главная польза от таких совещаний — то, что есть возможность потолкаться среди братьев-писателей и журналистов, узнать новости и отвести душу в суждениях о современных событиях в литературе и политике.

По коридору, махая листом с каким-то текстом, сверкая очками и погонами носился поэт Александр Кердан. Я ухватил его за рукав и попросил объяснить мне, тупому в военном деле прозаику, кое-какие вопросы, касаемые Дагестана..

— Я, Саша, конечно, человек сугубо штатский, но даже мне кажется, что… — Ну и так далее.

Полковник по-офицерски прямо глянул мне в глаза и внятно изложил свое мнение в таких выражениях, которые здесь я приводить не стану. Главное, что мнение это вполне совпадало с моим.

Далее поэт Кердан помчался куда-то дальше, а я, глядя ему вслед, сочинил:

Я имел ввиду его большие блестящие звезды на погонах.

Саша с удовольствием записал мой экспромт, хотя ни я, ни он не знали, похожи ли три звезды на погонах хоть в какой-то степени на упомянутое созвездие.

…Сейчас, оторвавшись от клавиатуры, попробовал найти Южный крест («Crux») на штурманском звездном глобусе, который давным давно подарил мне знакомый моряк-балтиец. По вечному «закону подлости» именно это созвездие на желтом лаковом шаре оказалось полустертым. Все же разобрал кое-как, что часть его можно сравнить со звездами на полевом погоне своего коллеги. |